УГЛИ ИСКОПАЕМЫЕ

II. Происхождение, состав и

свойства

По составу основного компонента - органического

вещества - У. и. подразделяются на 3 генетич. группы: гумолиты (гумусовые

угли), сапропелиты и сапро-гумолиты. Преобладают гумолиты, исходным

материалом к-рых явились остатки высших наземных растений. Отложение их

происходило преим. в болотах, занимавших низменные побережья морей, заливов,

лагун, пресноводных бассейнов (озёр и рек) - автохтонное накопление; более

ограниченным было отложение при сносе с прилегающих участков суши в застойные

водные бассейны растит. материала и продуктов его преобразования - аллохтонное

накопление. Накапливавшийся растит. материал в результате биохимич. разложения

перерабатывался в торф; при этом значит. влияние оказывали обводнённость

и химич. состав водной среды. Анаэробные (в водной среде) условия приводили

к гелификации органич. материала - основы образования блестящих - витринитовых,

или гелинитовых, углей; аэробные условия и окислительная среда способствовали

фюзенизации тканей - образованию волокнистых и сажистых фюзинитовых углей.

Элювиация - вымывание проточными водами продуктов окисления лигнино-целлюлоз-ных

тканей - сопровождалась обогащением органич. массы остатками наиболее устойчивых

частей растений (оболочками спор, кутикулой, смоляными тельцами, пробковой

тканью коры и т. п.), характерных для матовых лейптинитовых углей. Угли,

сложенные почти полностью стойкими форменными элементами (растит. остатками,

сохранившими своё строение и очертания), выделяются в особую группу - липтобиолиты

(см. Каустобиолиты).

Сапропелиты (сапропелевые угли) - продукт

преобразования низших растений и микроорганизмов планктона, накапливавшихся

в органогенном иле озёр и морских лагун. На равных стадиях преобразования

органич. вещества сапропелиты отличаются от гумолитов более высоким выходом

летучих веществ (60-80% ) и содержанием водорода (8- 12%).

Сапрогумолиты - переходная разность

У. и., продукт преобразования высших, а также низших растений. Сапропелиты

и сапрогумолиты обычно залегают в виде прослоев и линз среди гумусовых

углей. Высокозольные разности сапропелитов наз. горючими сланцами; они

нередко образуют самостоятельные бассейны (напр., Прибалтийский сланцевый

бассейн) и месторождения.

Минеральные примеси находятся либо

в тонкодисперсном состоянии в органич. массе, либо в виде тончайших прослоек

и линз, а также кристаллов и конкреций. Источником минеральных примесей

в У. и. могут быть: неорганич. составные части растений-углеобразователей;

терригенный материал, приносимый в области торфообразования водой и ветром,

а также минеральные новообразования, выпадающие из растворов вод, циркулирующих

в торфяниках. Состав минеральных примесей - кварц, глинистые минералы (гл.

обр. каолиниты), полевые шпаты, пирит, марказит, карбонаты и др.

соединения, содержащие Si, Al, Fe, Ca, Mg, К, Na, Ti, редкие и рассеянные

элементы (U, Ge, Ga, V и др.). Содержание минеральных примесей изменяется

в широких пределах; большая часть из них при сжигании У. и. превращается

в золу.

Различия в исходном материале, степени

обводнённости торфяников, хим. составе среды и фациальных обстановках осадко-

и торфонакопления, обусловливающие направленность и интенсивность протекания

окислительных и восстановительных микробиологич. процессов, создали в торфяной

стадии основу для образования различных генетич. типов У. и. (см.

Углепетрография).

Торфо-образование

и торфонакопление завершались перекрытием торфяника осадками, образующими

породы кровли. Происходившие при относительно невысоких температурах и

давлении диагенетиче-ские (уплотнение, дегидратация осадков, газовыделение)

и биохимич. процессы восстановительного характера приводили к превращению

торфа в бурый уголь. У. и., включающие слабо разложившиеся древесные

остатки, сцементированные землистым углём, наз. лигнитами.

Бурые угли - одна из разновидностей

У. и.- имеют широкое распространение. Доля запасов бурых углей и лигнитов

в мировых запасах У. и.- 42%. Неглубокое залегание и большая мощность угольных

пластов позволяют широко применять открытый способ разработки, экономич.

и технич. преимущества к-рого во многом компенсируют относительно низкое

качество сырья.

В результате длительного воздействия

повышенных темп-р и давления бурые угли преобразуются в каменные угли,

а

последние - в антрациты. Необратимый процесс постепенного изменения

химич. состава (прежде всего в направлении обуглероживания), физич. и технологич.

свойств органич. вещества в преобразованиях от торфа до антрацита наз.

углефикацией. Углефикация на стадиях превращения бурых углей в каменные

и последних в антрациты, обусловленная происходящими в земной коре процессами,

носит назв. метаморфизма углей. Выделяют 3 осн. вида метаморфизма углей:

р е-г и овальный , вызванный воздействием внутренней теплоты Земли и давления

перекрывающей толщи пород при погружении У. и. в глубь земной коры; термальный

- под влиянием тепла, выделяемого магматич. телами, перекрывшими или внедрившимися

в угленосную толщу, либо в подстилающие её отложения; контактовый - под

воздействием тепла изверженных пород, внедрившихся в угольные пласты или

пересекших их непосредственно; проблематично признаётся возможным метаморфизм

углей за счёт повышения темп-р в областях проявления тектонич. (сжимающих

искалывающих) усилий-динамометаморфизма.

Структурно-молекулярная перестройка

органич. вещества при метаморфизме углей сопровождается последовательным

повышением в них относительного содержания углерода, снижением содержания

кислорода, выхода летучих веществ; в определённых закономерностях с экстремальными

значениями на средних стадиях углефикации изменяются содержание водорода,

теплота сгорания, твёрдость, плотность, хрупкость, оптич., электрич. и

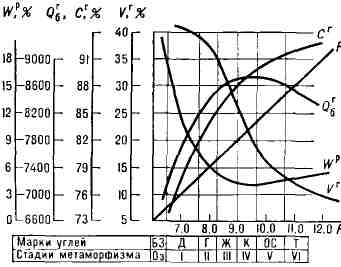

др. физ. свойства У. и. (рис. 1).

Рис. 1. Изменение рабочей влажности

Для определения этих стадий используются:

Каменные угли на средних стадиях метаморфизма

В зонах аэрации и активного действия

Различия в вещественном составе и степени

Ведущий показатель при использовании

ГЛАВНЫЕ УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Пониженная величина этого показателя

В основу пром. маркировки каменных

В СССР спекаемость У. и. определяется

Кроме указанных в таблице, в некоторых

Подразделение У. и. на бурые, каменные

Маркировка углей, отражая комплекс

Для коксования используются малозольные

Углеобразование - один из региональных

Для углеобразования существ. значение

В познание процессов углеобразования,

Анализ стратиграфического и палеогеографического

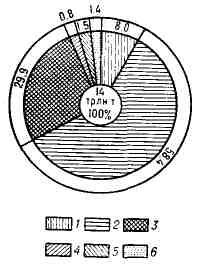

Углеобразование является одним из региональных

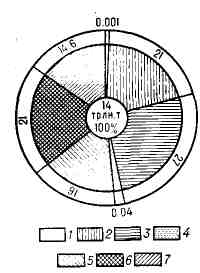

% % сгорания Сг , ккал/кг Рис. 2. Распределение учтённых (по

Рис. 3. Распределение учтённых (по

Площади непрерывного распространения

Крупные по масштабам процессы уг-леобразования

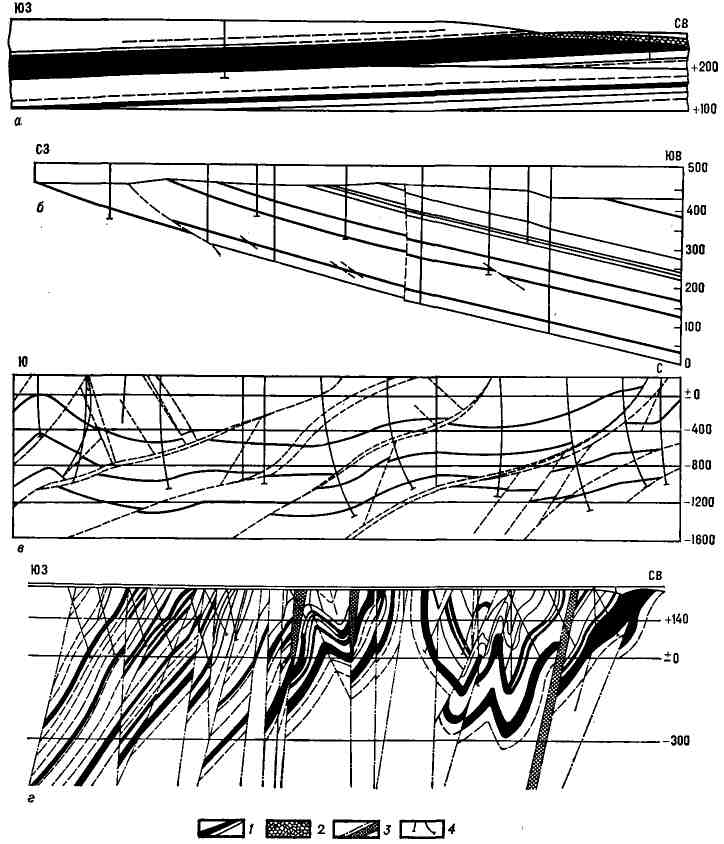

IV. Морфология угольных пластов и условия

Подавляющему большинству угленосных

Рис. 4. Примеры месторождений с различной

На выдержанности морфологии угольных

Лит.: Потонье Г., Происхождение

К. В. Миронов.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ё

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

Я

(WP), теплоты сгорания (QГ

способности витринита (R) с повышением степени углефикации углей (по И.

В. Ерёмину, Э. М. Паху).

выход летучих веществ V, содержание углерода, микротвёрдость и др. особенности

хим. состава н физ. свойств углей. Наиболее эффективен метод определения

стадии углефикации по отражательной способности витринита (К).

приобретают спекающие свойства - способность гелифицированных и липоидных

компонентов органич. вещества переходить при нагревании в определённых

условиях в пластич. состояние и образовывать пористый монолит - кокс.

Относительное количество запасов У. и. с высокой спекающейся способностью

составляет 10-15% от общих запасов каменных углей, что связано с более

высокой интенсивностью преобразования органич. вещества на средних стадиях

метаморфизма. Спекающиеся угли возникают при темп-pax примерно от 130 до

160-180 0С при общем диапазоне темп-р, обусловливающих протекание

метаморфизма У. и., от 70-90 °С для длиннопламенных углей до 300-350 °С

для антрацитов. Наиболее высококачественные спекающиеся угли формировались

в бассейнах, испытавших региональный метаморфизм при глубоком погружении

угленосной толщи. При термальном и контактовом метаморфизме в связи с резким

изменением темп-р и невысоким. давлением преобразование органич. вещества

протекает неравномерно и качество углей отличается невыдержанностью технологич.

свойств. Породы угленосных формаций наряду с метаморфизмом углей испытывают

катагенетич. преобразования (см. Катагенез).

подземных вод вблизи поверхности Земли У. и. подвергаются окислению. По

своему воздействию на хим. состав и физ. свойства У. и. окисление имеет

обратную направленность по сравнению с метаморфизмом: У. и. утрачивают

прочностные свойства (до превращения их в сажистое вещество) и спекаемость;

в них возрастает относительное содержание кислорода, снижается кол-во углерода,

увеличиваются влажность и зольность, резко снижается теплота сгорания.

Глубина окисления У. и. в зависимости от совр. и древнего рельефа, положения

зеркала грунтовых вод, характера климатич. условий, вещественного состава

и метаморфизма углей колеблется от 0 до 100 м по вертикали.

метаморфизма обусловили большую дифференциацию технологич. свойств У. и.

Для установления рационального направления пром. использования У. и. подразделяются

на марки и технологич. группы; в основу такого подразделения положены параметры,

характеризующие поведение У. и. в процессе термич. воздействия на них (см.

табл.). Границей между бурыми и каменными углями принята высшая

теплота сгорания рабочей массы беззольного угля, равная 5700 ккал/кг

(23,86

Мдж).

У. и. в энергетич. целях - низшая теплота сгорания - в пересчёте на рабочее

топливо (ОP

2000-5000(8,372-20,930

Мдж)

для бурых, 4100-6900 (17,162 - 28,893

Мдж) для каменных углей

и 5700-6400 (23,86-26,79 Мдж) для антрацитов.

у бурых углей объясняется низкой степенью углефикации органич. вещества,

слабой уплотнённостью материала и, соответственно, высокой их естеств.

влажностью, изменяющейся в пределах 15-58%. По содержанию рабочей влаги

(WP) бурые угли подразделяются на технологич. группы:

Б1 с WP > 40%, Б2 с WP 30-40% и БЗ с WP

< 30%.

углей положены показатели, характеризующие результаты их высокотемпературной

сухой перегонки (коксования): выход летучих веществ, образующихся

при разложении органич. массы (частично неорганич. материала - сульфидов,

карбонатов, гидратированных минералов), и характеристика беззольного горючего

остатка - кокса по спекаемости. Весовой выход летучих веществ (Vr)

из У. и. последовательно снижается с повышением степени углефикации от

45 до 8% у каменных углей и до 8-2% у антрацитов.

в лабораторном аппарате пласто-метрич. методом, предложенным в 1932 сов.

учёными Л. М. Сапожниковым и Л. П. Базилевич, по толщине образующегося

при нагревании пластич. слоя (у) с учётом усадки (x), выраженных

в мм. Наибольшей спекающей способностью характеризуются каменные

угли средних стадий углефикации с толщиной пластич. слоя 10-35 мм (марок

К и Ж). С понижением и увеличением степени метаморфизма спекаемость У.

и. снижается. Угли марок Д и Т характеризуются слабоспекшимся порошкообразным

нелетучим остатком. В табл. приведены величины осн. показателей качества

углей на различных стадиях углефикации применительно к маркам, употребляемым

в СССР.

бассейнах выделяются промежуточные марки: газовые жирные (ГЖ), коксовые

жирные (КЖ), коксовые вторые (К

способности; для указания технологич. группы к буквенному обозначению марки

прибавляется цифра, указывающая низшее значение толщины пластич. слоя (у)

в

данных углях, напр. Г6, Г17, КЖ14 и т. п. Для углей конкретных бассейнов

величины классификационных показателей (V и у) регламентируются

ГОСТом. Для получения металлургич. кокса используется смесь различных марок

углей - шихта, основным компонентом к-рой являются угли с высокими спекающими

свойствами.

и антрациты принято в большинсве стран Европы (в нек-рых - с выделением

дополнительно лигнитов). В основу принятой в 1956 Европейской эко-номич.

комиссией ООН Междунар. системы классификации каменных углей также положены

выход летучих веществ (VГ) для углей с VГ > 33% -

высшая теплота сгорания влажной беззольной массы (QВ

номером, первая цифра к-poro указывает класс угля (по V или QВ

индексом вспучивания в тигле), третья - подгруппу (по коксуемости, определённой

методами Одибер-Арну или Грей-Кинга). В США и нек-рых др. странах

У. и. подразделяются на лигниты, суббитуминозные, битуминозные угли и антрациты;

классификационными параметрами приняты: для лигнитов, суббитуминозных и

битуминозных (с высоким VгГ >31% ) углей - теплота сгорания

беззольной массы, для битуминозных с VГ<31% и антрацитов

- выход летучих веществ и содержание связанного углерода.

определённых технологич. свойств разновидностей У. и., используется как

основной критерий в практике пром. использования углей. Для конкретных

направлений потребления устанавливаются дополнительные технич. требования.

Резкое снижение теплового эффекта сгорания У. и. и экономич. показателей

их использования за счёт балласта (золы и влаги) определяет необходимость

брикетирования углей с высокой естественной влажностью и предварительного

обогащения высокозольных углей (см. Обогащение полезных ископаемых).

Предельная

зольность У. и., направляемых на слоевое сжигание, не должна превышать

20-37 % , на пылевидное сжигание - 45%.

(обогащённые) спекающиеся каменные угли, в к-рых лимитируется содержание

серы и фосфора. Для полукоксования, газификации, получения жидкого топлива,

горного воска и др. направлений потребления нормируются спекаемость, сернистость,

зольность, кускова-тость, термич. стойкость, содержание смол, битумов и

др. показатели качества.

111.Основные закономерности угленакопления

геол. процессов, протекавший и возобновлявшийся при благоприятном сочетании

тектонических, климатич., геоморфологич., фитоценологич. и др. факторов.

Крупные эпохи углеобразования приурочены к периодам медленных колебательных

движений земной коры на фоне общего длительного погружения крупных областей

и участков.

имели возникновение в нижнем палеозое наземной растительности и её эволюция

в последующей истории Земли. Наличие в осадочных толщах гумусовых углей

отмечается с силура, а угленакопление пром. значения - с девона. Получившие

в ср. палеозое развитие влаголюбивые папоротникообразные растения ограничивали

размещение областей угленакопления приморскими (или постепенно терявшими

связь с морем) равнинами - паралический тип углеобразования.

С

последующей эволюцией растительных форм и расселением их на суше связано

перемещение областей углеобразования в глубь материков; преобладающее развитие

получил лимнический тип углеобразования.

закономерностей пространственного распределения запасов У. и. и др. проблем

геологии углей большой вклад внесён русскими и советскими геологами. Первыми

специалистами по геологии угольных бассейнов были Л. И. Лутугин и его ученики

- В. И. Яворский, П. И Степанов, А. А. Гапеев и др.; кроме того, большие

работы были проведены М. А. Усовым, Ю. А. Жемчужниковым, И. И. Горским,

Г. А. Ивановым, М. М. Пригоровским, А. К. Матвеевым, Г. Ф. Крашенинниковым

и др. Развитие учения о геологии угля в зарубежных странах связано с именами

нем. (Г. Потонье, К. Науман, М. и Р. Тейхмюллеры, Э. Штах и др.),

англ. (М. Стопс, К. Маршалл, У. Фрэнсис и др.), амер. (Р. Тиссен,

Д. Уайт и др.), голл. (Д. Кревелен), чешских (В. Гавлена)

учёных

и др.

распределения масс У. и. на Земле лёг в основу разработанной в 1937 П.

И. Степановым теории поясов и узлов углеобразования. Им установлена определенная

закономерность в размещении од-новозрастных угольных районов и бассейнов

в виде поясов широтного или субмеридионального направления, к-рые были

приурочены к зонам земной поверхности с палеоклиматич. и геотектонич.

условиями, благоприятными для накопления угольной массы. На основании стратиграфич.

распределения учтённых запасов У. и. П. И. Степанов выделил два максимума

углеобразования - в верхнем карбоне-перми и в палеогене- неогене, а также

высказал предположение о наличии третьего- в юрско-нижнемеловое время.

Последующие исследования подтвердили эти закономерности. Стратиграфич.

распределение

учтённых мировых геол. запасов углей по состоянию на 1970 (14 триллионов

т)

приведено на рис. 2. В СССР осн. запасы У. и. сосредоточены в бассейнах

пермского (48,5%) и юрско-мелового (39%) возрастов.

геол. процессов, проявившихся на территории всех континентов (рис. 3).

показатели качества углей различного марочного состава

обозначение марок

показателен для углей, состоящих преимущественно из витринита

способность витринита в масляной иммерсии R°, %

веществ V,

углерода Сг,

состоянию на 1970) мировых запасов ископаемых углей по геологическому возрасту

(по А. К. Матвееву) (в %): 1 - девон; 2 - карбон; 3 - пермь;

4

-

триас; 5 - юра; 6 - мел; 7- палеоген - неоген.

состоянию на 1970) мировых запасов углей по континентам: 1 - Европа; 2-

Азия; 3- Северная Америка; 4 - Южная Америка; 5 - Африка;

6

- Австралия.

угленосных формаций (см. Формация геол.) колеблются от неск. до

сотен тыс. км2, мощности - от десятков м до 20

км,

число заключённых в них пластов угля - от единиц до неск. сотен. Согласно

совр. представлениям, все осн. черты угленосных формаций - их мощность,

пространственная изменчивость состава и строения, взаимоотношение с вмещающими

породами, количеств. и качеств. характеристика угленосности, метаморфизм

углей, тектоника и др.- определяются характером и интенсивностью колебательных

движений земной коры, в тесной взаимосвязи с историей структурного развития

и палеогеографией. Так, для угленосных формаций, приуроченных к краевым

прогибам, унаследованным и наложенным крупным впадинам на складчатом основании

(см. Тектонические прогибы), характерны большая мощность формаций,

зональность их тектонич. строения (от сильно дислоцированных структур по

границе с оро-генными областями к спокойным в центр. и приплатформенной

частях бассейна), многопластовость, горизонтальная и вертикальная

зональность в проявлении регионального метаморфизма углей, широкий диапазон

их марочного состава (от бурых до антрацитов). В СССР с этими формациями

связаны бассейны, обеспечивающие сырьём коксохимич. пром-сть: Донецкий,

Кузнецкий, Карагандинский и Печорский.

приурочены к платформенным областям. В угленосных формациях, связанных

с посторогенными (Челябинский и Тургайский бассейны), унаследованными

и наложенными впадинами (Канско-Ачинский, Майкюбенский и Южно-Уральский

бассейны) часто накапливались мощные угольные пласты. К платформенным

синеклизам

приурочены

маломощные угленосные формации с невысокой угленосностью (Подмосковный

и Иркутский бассейны). Степень углефикации углей платформенных формаций

невысокая, преобладают угли бурые и каменные марок Д и Г. В орогенных областях

углеобразование проявилось слабо, на локальных площадях, где создались

благоприятные для континентального осадконакопления условия. Из-за сложной

тектоники такие месторождения имеют очень ограниченное пром. значение.

их залегания

формаций свойствен пластовый характер залегания У. и. между почти параллельными

напластованиями вмещающих пород на обширных площадях, при небольшой по

сравнению с площадью распространения мощности. В прибреж-но-морских и прибрежно-бассейновых

(лагунной, дельтовой) обстановках осадконакопления, характерных

для угленосных формаций, приуроченных к переходным (от орогенных к платформенным)

областям,

угольные пласты формировались на огромных площадях, измеряемых сотнями

км2. Мощность отдельных пластов - от см до нескольких

м,

при относительно высокой выдержанности морфологич. черт. Свойственная платформенным

областям внутриконтинентальная (озёрная, озёрно-болотная, речная) обстановка

осадконакопления обусловила более ограниченное по площади распространение

пластов, во мн. случаях их линзовидную форму. Мощность мн. угольных залежей

достигает здесь на значит, площадях десятков, в единичных случаях - сотен

м. В практике пром. оценки принято разделять угольные пласты: по

мощности - на весьма тонкие (до 0,5 м), тонкие

(0,5-1,3 м),

средней мощности (1,3-3,5 м), мощные

(3,5-15 м) и весьма

мощные (более 15 м); по выдержанности морфологии и качества угля

- на выдержанные, относительно выдержанные и невыдержанные.

сложностью тектоники: а - Итатское, Канско-Ачинский бассейн; б - Саранский

участок, Карагандинский бассейн; в - Алмазно-Марьевскии район, Донбасс;

г - Бачатский район, Кузбасс. 1 - угольные пласты; 2 - зоны

выгорания угля; 3 - разрывные нарушения; 4 - скважины.

пластов, оцениваемой обычно на площадях в неск. км2,

отражается прежде всего региональное и локальное расщепление - результат

прерывистых дифференцированных погружений дна бассейна, неравномерного

сноса песчано-глинистого материала, колебаний уровня вод и др. Изменение

мощностей пластов обусловливается также неровностями ложа торфяника и размывами

как в процессе накопления, так и после захоронения торфяников и углей овражно-речной

сетью или морской трансгрессией. Сохранность угольных пластов нарушается

в ряде случаев процессами карстообра-зования в подстилающих угленосную

толщу отложениях, выгоранием пластов, возникшим в результате окисления

угля атмосферным воздухом, воздействием тектонич. подвижек, приводящим

к пережимам и раздувам, а также ассимиляцией угля изверженными породами,

внедрившимися в угленосную толщу. Залегание угольных пластов также характеризуется

большим разнообразием. Лишь в нек-рых бассейнах и месторождениях платформенной

группы угольные пласты характеризуются слабоволнистым, почти горизонтальным

ненарушенным залеганием. В большей же части угленосные образования подверглись

складкообразованию, сопровождавшемуся разрывными нарушениями (рис. 4).

В практике разведки и эксплуатации условия залегания угольных пластов оцениваются

для локальных участков крупных бассейнов и месторождений с запасами угля,

обеспечивающими работу шахты (углеразреза). В масштабе шахтных (карьерных)

полей

ведущими структурными формами являются: моноклинали- крылья пологих синеклиз

и антеклиз платформ, а также крылья и замковые части крупных синклиналей

и антиклиналей; ограниченные по размерам брахискладки и участки с сопряжением

различных складчатых форм более мелких порядков. Сопровождающие складчатость

и наложенные разрывные нарушения создают блоковый характер залегания угольных

пластов с размерами обособленных блоков от неск. км2

до мелкоблочных и чешуйчатых форм. Применительно к действующим принципам

геологопром. оценки угольные месторождения и угленосные площади по степени

сложности геол. строения подразделяются с учётом выдержанности морфологии

угольных пластов и качества угля, а также характера проявления тектоники

на три группы. К первой группе относятся месторождения (участки) простого

строения с выдержанными мощностями осн. рабочих пластов и качеством углей,

ненарушенным или слабонарушенным залеганием; ко второй - месторождения

(участки) сложного строения с изменчивой мощностью и строением большей

части угольных пластов либо с невыдержанным качеством углей, а также угленосные

площади, на к-рых при выдержанной морфологии осн. пластов залегание последних

- сложно складчатое или интенсивно нарушено разрывами; третью группу составляют

месторождения (участки) очень сложного строения, интенсивно нарушенные

складчатостью и разрывами, мелкоблочным залеганием Или сложной изменчивой

морфологией угольных пластов. Приведённая группировка используется при

проектировании геологоразведочных работ, подсчёте запасов углей и планировании

строительства угледобывающих предприятий. См. также Угольная

промышленность, Подземная разработка полезных ископаемых.

каменного угля и других каустобиолитов, Л, - М. - Грозный - Новосиб., 1934;

Жемчужников Ю. А., Общая геология ископаемых углей, 2 изд., М., 1948; Крашенинников

Г. Ф., Условия накопления угленосных формаций СССР, М., 1957; Матвеев А.

К., Геология угольных бассейнов и месторождений СССР, М., 1960; Иванов

Г. А., Угленосные формации, Л., 1967; Миронов К. В., Геологические основы

разведки угольных месторождений, М., 1973; Метаморфизм углей и эпигенез

вмещающих пород, М., 1975; Геология месторождений угля и горючих сланцев

СССР, т. 1-11, М., 1962-73; На vienа V., Geologic uhelnych lozisek, sv.

1-3, Praha, 1963-65; Francis W., Coal; its formation and composition, 2

ed., L., 1961; Krevelen D.W. van, Coal, Amst., 1961.