ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

произ-во,

распределение и сбыт зерна. Произ-во зерна основано на возделывании

зерновых

культур и зерновых бобовых культур.

3. х. а дореволюционной

России было

экстенсивным и малопродуктивным. В 1913 зерновые и зерновые бобовые (зернобобовые)

культуры занимали 104,6 млн. га (88,5% всей посевной площади), сбор

зерна в среднем за 1909-13 составлял 72,5 млн. т, т. е. 6,9 ц

с 1 га.

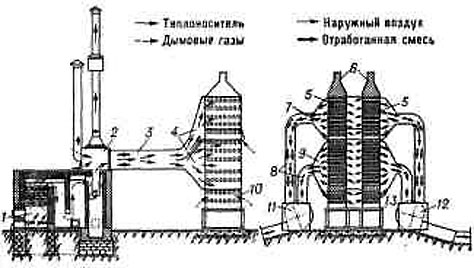

Рис. 1. Стационарная шахтная

зерновая сушилка: 1 - топка: 2 - смесительная камера; 3

- труба для подвода теплоносителя; 4 - подводящие диффузоры;

5

- сушильные камеры; 6 - приёмные бункера; 7 и 9 - отводящие

диффузоры; 8 - отводящие трубопроводы; 10 - камера охлаждения;

11

и 12 - вентиляторы; 13 - нижний бункер.

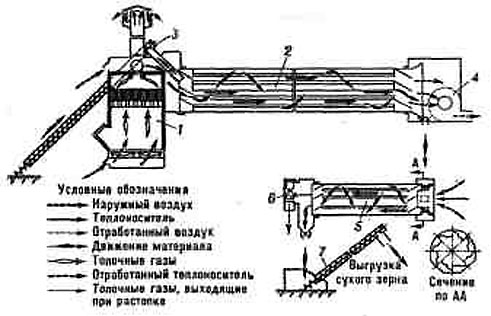

Рис. 2. Передвижная барабанная

зерновая сушилка: 1 - топка; 2 - сушильный барабан; 3 и 7 - шнековые

транспортёры; 4 и 6 - вентиляторы; 5 - охладительный

барабан.

На душу населения в России

производилось 455 кг зерна, примерно столько, сколько в Швеции,

Франции, Германии

и нек-рых др. европ. государствах,

к-рые, кроме того, завозили большое количество хлеба. Россия же ежегодно

экспортировала 15-26% валового сбора зерна, что нередко, особенно в засушливые

годы, создавало в стране тяжёлое положение с продовольствием. Так, в засушливом

1911 в стране голодало ок. 30 млн. крестьян, а за границу было вывезено

824 млн. пудов (13,5 млн. т) хлеба - значительно больше, чем в урожайные

годы [в среднем за год вывозилось 665 млн. пудов (10,9 млн. т) зерна, что

составляло св. 26% мирового экспорта]. Производителями зерна в России в

1913 были помещичьи х-ва (12% валового сбора, товарность 47% ), кулацкие

(соответственно 38% и 34% ), середняцкие и бедняцкие (50% и 14,8%). Помещичье

землевладение с остатками крепостничества, малоземелье и безземелье осн.

массы крестьян, технич. отсталость России, зерновая монокультура были главными

причинами низкой урожайности зерновых и зернобобовых культур. Первая мировая

война 1914-18 нанесла большой ущерб 3. х. России: сократились посевы, уменьшились

валовые сборы.

3. х. в СССР получило

возможности для всемерного развития. В первые же годы после окончания Гражд.

войны 1918-20 и ликвидации последствий сильнейшей засухи 1921 сов. народ

под руководством Коммунистич. партии приступил к восстановлению нар. х-ва

и в т. ч. 3. х. В 1924-28 в среднем за год урожай зерна в СССР составлял

7,6 ц с 1 га, превысив довоенный уровень (1909-13). Однако

товарность зерна сократилась до 13% (против 26% в 1913), т. к. осн. производителями

зерна стали низкотоварные мелкие крест. х-ва. В 1928 удалось заготовить

лишь 10,8 млн. т зерна, что в условиях индустриализации страны,

быстрого роста городов и пром. центров породило хлебные затруднения. Выходом

из создавшегося положения явилось претворение в жизнь ленинского кооп.

плана, переход сов. деревни к крупному высокомеханизированному социалистич.

х-ву. Колхозы и совхозы в первые же годы добились значит. успехов: были

расширены посевы зерновых культур (см. табл. 1), увеличены валовые сборы

зерна (см. табл. 2). 3. х. стало развиваться на основе расширенного воспроизводства.

Товарность зерна в 1936-40 достигла 43%. В годы Великой Отечеств. войны

1941-45 фаш. захватчики нанесли 3. х. СССР огромный ущерб. На оккупированной

терр. была подорвана материально-технич. база с. х-ва, разрушено большое

кол-во колхозов, МТС и совхозов.

Восстановлению и всемерному

развитию 3. х. Коммунистич. партия и Сов. пр-во всегда придавали первостепенное

значение. В Программе КПСС указано: "Основным звеном дальнейшего развития

всего сельского хозяйства, базой быстрого роста животноводства является

ускоренный подъем производства зерна"(1971, с. 78).

Расширение посевов зерновых

культур было достигнуто в основном за счёт освоения крупных массивов целинных

и залежных земель и организации высокомеханизированных зерновых совхозов.

Это дало возможность повысить удельный вес экономич. р-нов в сборах зерна:

Казахстанского с 2,6% (1940) до 15,5,% (1956-60) и Зап.-Сибирского соответственно

с 5,4% до 11,4%.

|

Табл.

1. - Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в СССР. млн. га |

|||||||

|

Культуры

|

1913

|

1928

|

1940

|

1950

|

1960

|

1968

|

1970

|

|

Всего

|

104,6

|

92,2

|

110,7

|

102,9

|

115,6

|

121,5

|

119,3

|

|

В

том числе: |

|

|

|

|

|

|

|

|

пшеница

|

33,0

|

27,7

|

40,3

|

38,5

|

60,4

|

67,2

|

65,2

|

|

рожь

|

29,1

|

24,6

|

23,3

|

23,7

|

16,2

|

12,2

|

10,0

|

|

ячмень

|

13,3

|

7,3

|

11,3

|

8,6

|

12,0

|

19,4

|

21,3

|

|

овес

|

19,1

|

17,2

|

20,2

|

16,2

|

12,8

|

9,0

|

9,2

|

|

кукуруза

|

2,2

|

4,4

|

3,7

|

4,8

|

5,1

|

3,4

|

3,4

|

|

просо

|

3,5

|

5,7

|

6,0

|

3,8

|

3,8

|

3,0

|

2,7

|

|

гречиха

|

2,2

|

2,9

|

2,0

|

3,0

|

1,4

|

1,7

|

1,9

|

|

рис

|

0,3

|

0,2

|

0,2

|

0,1

|

0,1

|

0,3

|

0,4

|

|

зернобобовые

|

1,6

|

1,5

|

3,2

|

3,5

|

3,3

|

5,1

|

5,1

|

|

Табл.

2. -Сборы зерна в СССР, млн. т |

|||||||

|

Культуры

|

1913

|

1928

|

1940

|

1950

|

1960

|

1968

|

1970

|

|

Всего

|

86,0

|

73,3

|

95,6

|

81,2

|

125,5

|

169,5

|

186,8

|

|

В

том числе: пшеница |

26,3

|

22,0

|

31,8

|

31,1

|

64,3

|

93,4

|

99,7

|

|

рожь

|

23,2

|

19,3

|

21,1

|

18,0

|

16,4

|

14,1

|

13,0

|

|

ячмень

|

12,1

|

5,7

|

12,0

|

6,4

|

16,0

|

28,9

|

38,2

|

|

овес

|

17,0

|

16,5

|

16,8

|

13,0

|

12,0

|

11,6

|

14,2

|

|

кукуруза

|

2,1

|

3,2

|

5,2

|

6,6

|

9,8

|

8,8

|

9,4

|

|

просо

|

2,5

|

3,0

|

4,4

|

1,7

|

3,2

|

2,7

|

2,1

|

|

гречиха

|

1,1

|

1,6

|

1,3

|

1,3

|

0,6

|

1,5

|

1,08

|

|

рис

|

0,3

|

0,4

|

0,3

|

0,2

|

0,2

|

1,1

|

1,28

|

|

зернобобовые

|

1,1

|

-

|

2,2

|

2,3

|

2,7

|

7,2

|

7,62

|

В результатеосуществления

крупных гос. мероприятий в области интенсификации земледелия (механизации,

химизации с. х-ва, мелиорации земель, повышения культуры земледелия) колхозы

и совхозы СССР добились повышения урожайности всех с.-х. культур и в т.

ч. зерновых. Если в 1909-13 в среднем с 1 га собирали 6,9 ц зерна,

то в 1956-60 получили 10,1 ц, в 1961-65 - 10,2 ц, в 1966-70

- 13,7 ц, в 1971 - 15,3 ц.

В 1956-60 в среднем ежегодно

производилось 121,5 млн. т зерна, в 1961-65- 130,3 млн. га, в 1966-70

- 167,6 млн. га. В 1971 собрано 181,0 млн. т зерна.

За годы Сов. власти произ-во

зерна увеличилось на 26% за счёт расширения посевов зерновых и на 74% за

счёт роста урожайности.

|

Табл.

4.- Производство зерна в СССР по союзным республикам (1970) |

||||||||

|

|

Посевная

площадь |

Урожайность

|

Валовой

сбор |

Государственные

закупки |

||||

|

млн.

га |

в

% к обще-союзной |

ц

с 1га |

в

% к обще-союзной |

млн.

т |

в

% к общесоюзному |

млн.

m |

в

% к обще-союзным |

|

|

СССР

|

119,3

|

100,0

|

15,6

|

100,0

|

186,8

|

100,0

|

73,3

|

100,0

|

|

РСФСР

|

72,7

|

60,9

|

15,6

|

100,0

|

113,5

|

60,7

|

45,7

|

62,3

|

|

Украинская

ССР |

15,5

|

13,0

|

23,4

|

150,0

|

36,4

|

19,5

|

11,6

|

15,9

|

|

Белорусская

ССР |

2,5

|

2,1

|

16,9

|

108,3

|

4,2

|

2,3

|

0,5

|

0,7

|

|

Узбекская

ССР |

1,2

|

1,0

|

8,5

|

54,4

|

1,0

|

0,5

|

0,4

|

0,5

|

|

Казахская

ССР |

22,6

|

18,9

|

9,8

|

62,9

|

22,2

|

11,9

|

13,4

|

18,3

|

|

Грузинская

ССР |

0,4

|

0,3

|

15,7

|

100,6

|

0,6

|

0,3

|

0,1

|

0,1

|

|

Азербайджанская

ССР |

0,6

|

0,5

|

11,6

|

74,3

|

0,7

|

0,4

|

0,2

|

0,2

|

|

Литовская

ССР |

0,9

|

0,7

|

24,5

|

157,0

|

2,1

|

1,1

|

0,2

|

0,3

|

|

Молдавская

ССР |

0,8

|

0,7

|

29,3

|

187,9

|

2,4

|

1,3

|

0,6

|

0,8

|

|

Латвийская

ССР |

0,6

|

0,5

|

23,1

|

149,9

|

1,3

|

0,7

|

0,2

|

0,3

|

|

Киргизская

ССР |

0,6

|

0,5

|

17,4

|

111,5

|

1,0

|

0,6

|

0,2

|

0,3

|

|

Таджикская

ССР |

0,32

|

0,3

|

6,9

|

44,2

|

0,2

|

0,1

|

0,05

|

0,1

|

|

Армянская

ССР |

0,2

|

0,2

|

13,5

|

86,9

|

0,3

|

0,1

|

0,03

|

0,05

|

|

Туркменская

ССР |

0,08

|

0,1

|

7,9

|

50,6

|

0,1

|

0,1

|

0,02

|

0,05

|

|

Эстонская

ССР |

0,3

|

0,3

|

21,3

|

136,9

|

0,7

|

0,4

|

0,1

|

0,1

|

Значительно изменилась структура

произ-ва зерна. Если в дореволюц. России осн. культурами по площади посева

и валовому сбору были серые хлеба - рожь

и овёс, то в колхозах и совхозах первое место заняла наиболее ценная культура

- пшеница; существенно возросли также сборы ведущих зернофуражных культур

- ячменя и кукурузы; снизились сборы ржи и овса.

|

Табл.

3. - Государственные закупки зерна в СССР (в среднем за год) |

||||||

|

|

1946-1950

|

1951-1955

|

1956-1960

|

1961-1965

|

1966-1970

|

1970

|

|

Всего,

млн. m |

27,9

|

34,2

|

47,9

|

51,6

|

66,0

|

73,3

|

|

В

% |

100

|

123

|

171

|

184

|

237

|

262

|

В 1970 зерновые и зернобобовые

культуры занимали 57,7% всей посевной площади СССР, в т. ч. пшеница 31,6%,

рожь 4,8%, кукуруза 1,6%, ячмень 10,2%, овёс

4,5%, просо 1,3%, гречиха 0,9%; зернобобовые 2,5%.

Развитие 3. х. дало возможность

Сов. гос-ву значительно увеличить закупки зерна (см. табл. 3).

Осн. произ-во зерна в СССР

размещено в РСФСР (Центральночернозёмный, Сев.-Кавказский, Поволжский и

Зап.-Сибирский экономич. р-ны), Укр. ССР и Казах. ССР. На эти республики

приходится ок. 93% всех посевных площадей зерновых культур, более 90% валового

сбора и св. 96% гос. закупок зерна (см. табл. 4).

Большое значение имеет посев

лучших районированных сортов, обеспечивающих повышение урожайности зерновых

культур на 3-4 ц с 1 га. В 1970 сортовые посевы зерновых

культур (без кукурузы) составляли 95% к общей площади посева, в т. ч. озимой

пшеницы 99%, яровой пшеницы 97% , ярового ячменя 95% ; сортовыми посевами

кукурузы на зерно было занято 99,9% площади. Селекцией и изучением приёмов

возделывания зерновых культур занимаются многие н.-и. учреждения, среди

к-рых Всесоюзный н.-и. ин-т растениеводства (Ленинград), Всесоюзный н.-и.

ин-т зернового х-ва (ст. Шортанды Казах. ССР), Всесоюзный н.-и. ин-т зернобобовых

культур (Орёл), Краснодарский н.-и. ин-т с. х-ва, Мироновский н.-и. ин-т

селекции и семеноводства пшеницы (Киевская обл.). Новые сорта перед поступлением

в произ-во испытывают на сортоиспытат. участках, организованных во всех

почвенно-климатич. р-нах. Сортоиспытанием и сорторайонированием руководит

Государственная комиссия по сортоиспытанию с.-х. культур при Министерстве

сельского х-ва СССР. Контроль за качеством семян осуществляют гос. семенные

инспекции. Гос. закупки зерна производит сеть заготовит. орг-ций системы

Мин-ва заготовок СССР, контроль и инспектирование по вопросам качества

и сохранности зерна возложены на Гос. хлебную инспекцию.

Теоретич. и практич. вопросы

организации, механизации и технологии 3. х. освещаются во многих союзных

с.-х. журналах ["Зерновое хозяйство" (с 1972), "Кукуруза" (с 1956), "Селекция

и семеноводство" (с 1929), "Механизация и электрификация социалистического

сельского хозяйства" (с 1930), "Земледелие" (с 1938), "Вестник сельскохозяйственной

науки" (с 1956) и др.], а также в республиканских и зональных с.-х. журналах.

Перспективы развития 3. х.

СССР определены решением 24-го съезда КПСС. Перед с. х-вом поставлена задача

путём интенсификации 3. х. на базе дальнейшей механизации и химизации,

расширения посевов зерновых на орошаемых землях довести производство зерна

в среднем за год в 1971-75 не менее чем до 195 млн. т. Чтобы обеспечить

такой сбор зерна, необходимо к концу пятилетки произвести 205-210 млн.

т

в

год.

Мировое производство зерна.

Зерновые

и зернобобовые культуры занимают более 53% мировой площади пашни. В 1970

мировое произ-во зерна составляло 1248,4 млн. т, из к-рых ок. 71%

приходилось на долю пшеницы, риса и кукурузы (см. табл. 5).

Мировое произ-во зерна за

1948-70 возросло на 73% в связи с интенсификацией земледелия и ростом урожайности

зерновых и зернобобовых культур.

|

Табл.

5. -Мировое производство зерна |

||||||

|

Культуры

|

Площадь,

млн. га |

Урожайность,

ц с 1 га |

Сбор,

млн. т |

|||

|

в

среднем за 1948-52 |

1970

|

в

среднем за 1948-52 |

1970

|

в

среднем за 1948-52 |

1970

|

|

|

Всего

|

661,7

|

762,0

|

10,9

|

16,4

|

721,4

|

1248,4

|

|

В

том числе: |

|

|

|

|

|

|

|

пшеница

|

173,3

|

209,8

|

9,9

|

15,1

|

171.1

|

316,7

|

|

рожь

|

38,6

|

20,0

|

9,6

|

15,4

|

37,0

|

30,8

|

|

ячмень

|

52,4

|

78,2

|

11,3

|

17.7

|

59,3

|

138,5

|

|

овес

|

54,0

|

32,0

|

11,4

|

16,5

|

61,7

|

52,6

|

|

кукуруза

|

88,1

|

107,3

|

15,9

|

24,2

|

139,9

|

259,7

|

|

просо

и сорго |

94,3

|

112,1

|

5,1

|

8,2

|

47,8

|

92,0

|

|

рис

|

102,6

|

134,6

|

16,3

|

22,7

|

167,3

|

305,7

|

|

зернобобовые

|

50,9

|

63,1

|

5,8

|

7,0

|

29,3

|

44,4

|

|

Табл.

6. - Производство зерна по отдельным континентам (1970), млн. m |

||||||

|

Культуры

|

Европа

(без СССР) |

Сев.

и Центр. Америка |

Юж.

Америка |

Азия

(без СССР и КНР) |

Африка

|

Австралия

и Океания |

|

Всего

|

187,8

|

236,8

|

55,9

|

296,

2 |

64,6

|

13,9

|

|

В

том числе: |

|

|

|

|

|

|

|

пшеница

|

66,8

|

49,0

|

8,0

|

47,2

|

8,0

|

8,3

|

|

рожь

|

13,1

|

1,5

|

0,4

|

0,7

|

0,01

|

0,02

|

|

ячмень

|

44,4

|

18,2

|

1,0

|

11,2

|

4,3

|

2,6

|

|

овес

|

17,1

|

18,9

|

0,8

|

0,6

|

0,2

|

1,6

|

|

кукуруза

|

36,9

|

118,2

|

27,9

|

20,0

|

19,1

|

0,3

|

|

просо

и сорго |

0,4

|

20,8

|

4,3

|

21,6

|

20,9

|

0,8

|

|

рис

|

1,8

|

5,2

|

10,2

|

179,3

|

7,6

|

0,3

|

|

зернобобовые

|

3,4

|

2,9

|

3,0

|

15,3

|

4,5

|

0,07

|

Особенно увеличилось произ-во

зерна кукурузы (на 86%) и ячменя (на 134%) -осн. зернофуражных культур,

что объясняется возросшими потребностями продуктивного животноводства.

Сборы овса в связи с сокращением поголовья лошадей снизились на 13%. Произ-во

продовольств. зерна увеличилось: пшеницы на 85% , риса на 83% . Сборы менее

ценной культуры - ржи уменьшились на 17%.

Осн. часть мирового произ-ва

пшеницы сосредоточена в Европе, Сев. Америке и Азии; гл. производителями

риса являются страны Азии, кукурузы - Сев. Америка (см. табл. 6).

|

Табл.

7. - Производство зерна по отдельным странам (1970) |

|||

|

Страны

|

Площадь,

млн. га |

Урожайность,

ц с 1 га |

Валовой

сбор, млн . m |

|

США

|

60,2

|

31,2

|

187,5

|

|

СССР

|

119,3

|

15,6

|

186,8

|

|

КНР

|

112,9

|

16,1

|

182,3

|

|

Индия

|

124,5

|

9,9

|

123,2

|

|

Франция

|

9,5

|

31,6

|

33,4

|

|

Канада

|

13,8

|

20,9

|

28,8

|

|

Аргентина

|

11,4

|

17,4

|

19,8

|

|

Япония

|

3,6

|

50,3

|

17,9

|

|

ФРГ

|

5,2

|

33,4

|

17,4

|

|

Италия

|

6,5

|

25,7

|

16,7

|

|

Польша

|

8,6

|

19,3

|

16,6

|

|

Великобритания

|

3,8

|

35,4

|

13,5

|

|

Австралийский

Союз |

10,4

|

11,6

|

12,1

|

|

Югославия

|

4,9

|

23,9

|

11,8

|

|

Румыния

|

6,1

|

17,8

|

10,9

|

|

Венгрия

|

3,1

|

24,9

|

7,8

|

|

Чехословакия

|

2,7

|

27,3

|

7,3

|

|

Болгария

|

2,3

|

30,3

|

6,9

|

|

ГДР

|

2,3

|

27,9

|

6,5

|

По КНР данные взяты по оценке

Продо-вольств. и с.-х. организации ООН (ФАО).

Удельный вес социалистич.

стран в произ-ве зерна составляет 36,4% (в т. ч. СССР- 15,4%), экономически

разви-тых капиталистич. стран - 30,8% и развивающихся стран - 32,8%. Больше

всего зерна производят СССР, КНР и США (см. табл. 7).

Структура произ-ва зерна

по видам зерновых и зернобобовых культур различна в отд. странах в зависимости

от местных почвенно-климатич. и экономич. условий. Так, в СССР 1-е место

по сбору зерна занимает пшеница, в Польше - рожь, в Великобритании - ячмень,

в США - кукуруза, в Японии и Индии- рис.

Мировой рынок зерна. В

1969/70 на мировой рынок поступило 102 млн. m зерна (8% валового произ-ва),

в т. ч. 48 млн. т (15% валового произ-ва) пшеницы. Осн. экспортёры

пшеницы - США (13,8 млн. т), Канада (7,3 млн. т), Франция (6,7 млн.

т), Австралийский Союз (5,3 млн. т) и Аргентина (2,5 млн. т).

Крупным

экспортёром является также СССР. Ок. 40% мирового импорта пшеницы приходится

на азиатские страны: КНР (3,2 млн. т), Индию (3,1 млн. т), Японию

(4,3 млн. т) и св. 35% - на европ. страны: Великобританию (4,9 млн

т),

ФРГ

(1,3 млн. т), Италию (1,4 млн. т), Нидерланды (1,6 млн. т) и др. В Африке

ведущий импортёр пшеницы - Египет (2,2 млн. т), в Лат. Америке - Бразилия

(2,4 млн. т).

Риса на мировой рынок поступает

только 2,4% мирового валового сбора, т. к. эту культуру возделывают в основном

в наиболее рисопотребляющих странах Азии. Осн. экспортёры риса среди азиатских

стран - Бирма (0,5 млн. т) и Таиланд (1,0 млн. т), из африканских

- Египет (0,8 млн. га). Первое место в мире по экспорту риса принадлежит

США (1,9 млн. т, почти 50% валового сбора в этой стране). Ввозят

рис Индия и Индонезия, а также страны Зап. Европы и Лат. Америки. Традиц.

покупателем риса была Япония, но начиная с 1969 в стране стали накапливаться

его излишки, и Япония постепенно превращается в экспортёра.

В связи с развитием интенсивного

животноводства наблюдается рост мировой торговли фуражным зерном, объём

к-рой в 1969/70 достиг 38 млн. т, в т. ч. кукурузы 26,8 млн. т

и

ячменя 7,1 млн. т. Ведущий экспортёр кукурузы - США (14 млн. то),

ячменя - Франция (3,2 млн. т). Кукурузу ввозят Япония и страны Зап.

Европы, ячмень - в основном страны Зап. Европы.

Интенсификация 3. х. в экономически

развитых капиталистич. странах вызывает, как правило, перепроизводство

и накопление излишков зерна, не находящих сбыта на внутр. и мировом рынках.

В США, напр., на 1 янв. 1970 переходящие запасы пшеницы достигали 41,8

млн. т, кукурузы 109,6 млн. т. Нереализуемые излишки зерна

имеются также в Канаде и нек-рых др. капиталистич. странах. В Зап. Европе

из года в год импорт зерна снижается и также накапливаются излишки. Франция,

напр., превратилась в крупного экспортёра пшеницы. В этих странах осуществляются

мероприятия по сокращению посевов зерновых культур. В развитых капиталистич.

странах наблюдаются также снижение спроса на продовольств. зерно и всё

более широкое использование его на фураж. В США, напр., 62% (1968) собранного

зерна используется на корм скоту и птице.

В развивающихся странах одной

из осн. с.-х. проблем является увеличение произ-ва продовольств. зерна

путём внедрения новых, более продуктивных сортов (напр., мексиканских пшениц,

филиппинского риса), расширения применения минеральных удобрений, мелиорации

земель и др. мероприятий, направленных на повышение культуры земледелия.

Так, в Индии произ-во зерна за 1955-70 увеличилось на 70% в основном благодаря

росту урожайности. Поставлена задача в ближайшие годы полностью обеспечить

население продовольств. зерном. Но повышение культуры земледелия во многих

развивающихся странах затрудняют сохранившиеся архаические агр. системы

(помещичье землевладение, высокая арендная плата, низкая технич. вооруженность

малоземельных и безземельных крестьян, низкие закупочные цены на с.-х.

продукцию и т. д.). Огромные возможности для развития 3. х. имеют социалистич.

страны, в к-рых осуществлены коренные социальные преобразования и агр.

реформы, на основе интенсификации земледелия увеличивается произ-во зерна

и сокращается его импорт. См. также Земледелие, Сельское хозяйство,

Закупки сельскохозяйственных продуктов. Лит.: Брежнев Л. И., Очередные

задачи партии в области сельского хозяйства СССР. Доклад на Пленуме ЦК

КПСС 2 июля 1970 года. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 3 июля 1970

года, М., 1970; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971: Народное хозяйство

СССР в 1970 г. Статистический ежегодник, М., 1971; Экономика социалистического

сельского хозяйства, под ред. Е. С. Карнауховой и И. А. Бородина, М., 1970;

Статистический ежегодник стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи

1970, М., [1971]; Production Yearbook 1970, v. 24, Rome, [1971], (РАО);

Agricultural statistics 1971, Wash., 1971; World wheat statistics 1971,

L., 1971. В. И. Назаренко.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я